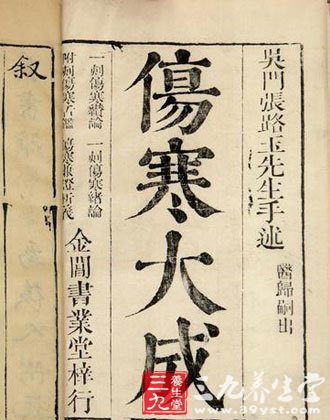

伤寒丛书指清·张璐父子所撰的五伤寒(或与伤寒有关的)论著,包括:《伤寒缵论》、《伤寒绪论》、《诊宗三昧》(以上系张璐撰),《伤寒舌鉴》(张登撰)、《伤寒兼证析义》(张倬撰)。详见各条。

现存种康熙年间刻本及光绪二十年上海图书集成印书局铅印本。

《花边饺子》的答案

《伤寒论》是部什么书?是什么?原因有哪些?

《伤寒论》是部什么书?:所属分类: 中医 中医传统理论 中医著作 中医诊断学 中国古籍 中文书籍 书籍 传统文化 医书 医学 文学

《伤寒论》是一部阐述多种外感疾病的专著。东汉末年张仲景撰于公元200年-205年。张仲景原著《伤寒杂病论》,在流传的过程中,经后人整理编纂将其中外感热病内容结集为《伤寒论》,该书总结了前人的医学成就和丰富的实践经验,集汉代以前医学之大成,并结合临床经验,系统地阐述了多种外感疾病及杂病的辨证论治,理法方药俱全,在中医发展史上具有划时代的意义和承先启时的作用,不仅为诊治外感疾病提出了辨证纲领和治疗方法,也为中医临床各科提供了辩证论治的规范,奠定了辨证论治的基础,为后世医家奉为经典。 《伤寒论》 基本介绍《伤寒论》是以论述伤寒热病为主的奠基性中医临床经典著作。

东汉末张仲景所撰《伤寒杂病论》的组成部分之一,共10卷。作者原撰《伤寒杂病论》16卷,后经晋代王叔和整理,将其中有关伤寒证治等原文重予编纂,北宋治平二年(1065)复经校正医书局孙奇、林亿等加以校订,成为当时《伤寒论》之通行本。其内容大致包括辨伤寒太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病、厥阴病脉证并治,以及“平脉法”、“辨脉法”、“伤寒例”(此三篇多数学者认为系王叔和编写,非仲景手撰)、辨痉湿暍、辨霍乱病、辨阴阳易差后劳复脉证并治等;还介绍了汗、吐、下等治法的应用范围及其禁忌。全书以辨六经病脉证和治疗为主体内容。作为临床医学典籍,《伤寒论》记述了113方(其中禹余粮丸单有六名,故实缺一方)。内容以六经辨证为纲,方剂辨证为法。其代表性的治疗方剂则有桂枝汤、麻黄汤、白虎汤、承气汤、柴胡汤、四逆汤、真武汤、理中丸、乌梅丸等方,并列述了各方的方药组成、用法及主治病证。从《伤寒杂病论》序言中可知,作者张仲景因其宗族中大半死于伤寒,遂“勤求古训,博采众方”,在诊断上融会了四诊(望、闻、问、切)、八纲(阴、阳、表、里、虚、实、寒、热),对伤寒各证型、各阶段的辨脉、审证大法和用药规律以条文的形式作了较全面的阐析。《伤寒论》运用精细的辨证思路和方法,并据较规范化的诊疗原则确立治法,这就是后世所说的辨证论治。这一先进的诊疗思想,成为后学者在诊疗过程中必须遵循的诊治原则,体现了中医学具有独特而完整的医疗体系。

在治法上,此书以内服方法为主。从方药治疗的药性分析,已概括了汗、吐、下、和、温、清、补、消八法,或单用、或数法结合应用、或分阶段论治,方治灵活而法度谨严。张仲景所博采或个人拟制的方剂精于选药、讲究配伍、主治明确、效验卓著,后世尊之为“经方”,誉为“众方之祖”。这些方剂经过千百年临床验证,为中医方剂治疗提供了发展的基础。

《伤寒论》 作者简介张仲景,名机,

据传当过长沙太守,所以有张长沙之称。南阳郡涅阳(今河南省南阳县)人,约生于东汉和平元年(公元一五O年),卒于建安二十四年(公元二一九年)。张仲景自小好学深思,“博通群书,潜乐道术。”当他十岁时,就已读了许多书,特别是有关医学的书。他的同乡何颙赏识他的才智和特长,曾经对他说:“君用思精而韵不高,后将为良医”(《何颙别传》)。后来,张仲景果真成了良医,被人称为“医中之圣,方中之祖。”这固然和他“用思精”有关,但主要是他热爱医药专业,善于“勤求古训,博采众方”的结果。东汉末年,连年混战,“民弃农业”,都市田庄多成荒野,人民颠沛流离,饥寒困顿。各地连续爆发瘟疫,尤其是洛阳、南阳,会稽(绍兴)疫情严重。“家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀;”张仲景的家族也不例外。对这种悲痛的惨景,张仲景目击心伤。“感往昔之论丧,伤横夭之莫救”(《伤寒论》自序)。于是,他发愤研究医学,立志做个能解脱人民疾苦的医生。“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生”(《伤寒论》自序)。当时,他的宗族中张伯祖,是个极有声望的医生。张仲景为了学习医学,就去拜他做老师。张伯祖见他聪明好学,又有刻苦钻研的精神,就把自己的医学知识和医术,毫无保留地传授给他,而张仲景竟尽得其传。何颙在《襄阳府志》一书中曾赞叹说:“仲景之术,精于伯祖”。

张仲景提倡“勤求古训”,认真学习和总结前人的理论经验。 他曾仔细研读过《素问》、《灵枢》、《难经》、《阴阳大论》、《胎胪药录》等古代医书。其中《素问》对他的影响最大。《素问》说:“夫热病者,皆伤寒之类也。”又说“人之伤于寒也,则为病热”。张仲景根据自己的实践对这个理论作了发展。他认为伤寒是一切热病的总名称,也就是一切因为外感而引起的疾病,都可以叫做“伤寒”。他还对前人留下来的“辨证论治”的治病原则,认真地加以研究,从而提出了“六经论伤寒”的新见解。

《伤寒论》 养生思想《伤寒论》的养生思想主要表现在以下几点:

(1)天人相应的整体观

是张仲景养生学的基本出发点和指导思想。正如《伤寒杂病论·自序》“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》”之语所云,仲景之学。是在继承了《内》、《难》学术思想的基础之上而形成的。因而,在人与自然的关系问题上,张仲景便自然地以《内经》天人相应的整体观作为指导思想,并且作了进一步的阐发,他曾指出:“夫天布五行,以运万类;人禀五常,以有五脏”(见《伤寒论·自序》),“夫人禀五常,因风气而生长,风能生万物,亦能害万物,如水能浮舟,亦能覆舟。”(见《金匾要略方论.脏腑经络先后病脉证第一》)这些生动的描述,就很清楚他说明,人类生活在自然界,并作为自然界的组成部分,人类只有顺应自然界气候的发展变化,才能得以生存,保持健康。由此可见,天人相应的整体观是仲景养生学的基本出发点和指导思想。

(2)防病、抗病重视保津液。

津液之所以能防病、抗病,首先表现在津液具有固护机体、防御病邪的功能。如仲景在揭示太阳病转入阳明的机理时,一再重申亡津液是其关键条件:“太阳病若发汗,若下,若利小便,此亡津液,胃中干燥,因转属阳明。”正是其例。何以亡津液会导致病转阳明?因为律液乃阳明经的主要正气,津液充则阳明固,邪不可干;津液亡则阳明虚,邪气便可轻易陷入。

津液之所以能防病、抗病,其次表现在津液能驱逐病邪,削弱病势上。如“阳明病,发热汗出者,此为热越。”这里的热越,即言热邪发越于外。津液充沛,阳气畅运则汗出越邪,邪越则病顺。故“阳明病,法多汗”,而津亏则无汗,邪不得出,其病为逆。又如温热病中小便常短赤灼热,因为人要通过小便排邪。热邪一除,小便即转清利。“小便利,色白者,此热除也。”故临床可视小便断吉凶。“小便利者,其人可治”。因小便不仅显示人体津液虚实情况,而且还能反应前阴这条驱邪途径是否正常。

津液所以能防病、抗病,还可体现在津液能调整由病邪所致的功能失调并修复损伤。如太阳病发汗后,大汗出,胃中干,欲得饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。这是因为津液得到了补充。若津液郁滞不行,其调和作用也难以顺利发挥。

由上可知,津液抗病作用及津液抗病思想在《伤寒论》中有充分反映。人们要想不得病或少得病,必须重视保护体内的津液。如张景岳说:“五液充,则形体赖而强壮。”人若津液不充,则筋枯髓减,皮槁毛脆,脏腑虚弱,即易为病邪所害。

(3)重视用饮食防病、治病。

《伤寒论》中的饮食药物系指既可食用,又能防治疾病的动植物及其加工品。据统计,在《伤寒论》112方中,一共使用饮食药物17种,计有大枣、生姜、干姜、香豉、粳米、葱白、蜂蜜、赤小豆、猪胆汁、蜀椒、乌梅、猪肤、鸡子黄、鸡子(去黄)、饴糖、苦酒、清酒。这些饮食药物遍及81个方剂,占全书方剂总数的72.32%。其中还有不少纯以饮食药物命名的方剂,如十枣汤,猪肤汤等6方,加上药食合名的方剂(如干姜附子汤)共24方,占全书的21.43%。由此可见,仲景对食疗是十分重视的,并已使其成为其学术体系的重要组成部分。

(4)时时刻刻注意保胃气。

仲景认为,机体的功能与胃气的充沛与否有着十分密切的关系。这是因为机体所需的营养物质有赖于胃气的化生,治疗疾病的药物也需中焦受气取汁以发挥疗效。为此,他不仅重视脾胃阳气的一面,也注意到了脾胃阴液的一面。《伤寒论》六经病证的治则,总的说来,不外祛邪与扶正两方面,在具体运用上,实际包括汗、吐、下、和、温、清、消、补八法。仲景于八法中,均不忘“保胃气”,如汗法的桂枝汤,用草、枣调补中焦,保护胃气。下法的调胃承气汤,用甘草缓急和中。补法的炙甘草汤,以甘草、大枣补益脾胃。困苦寒清热药易伤人胃气,则加入粳米。甘草调补胃气。

《伤寒论》 对偶统一对偶原本是古代文学中常用的一种修辞法。在《伤寒论》中,仲景面对复杂的病情,常把不同或相反但具有可比性证候放在一起进行对偶分析,以探求其内在规律及相互关系。在阐述病机、辨证、处方用药等方面,对偶统一的思维规律是《伤寒论》的特色之一。

1、阴阳的对偶统一

“阴阳”这一概念本身即体现了对偶统一观。如《素问·阴阳应象大论》所云“左右者,阴阳之道路也。水火者,阴阳之征兆也”,“阴在内,阳之守也;阳在外,阴之使也”,即是明证。仲景“撰用《素问》、《九卷》……为《伤寒杂病论》,合十六卷。”亦继承了《内经》这一规律。《伤寒论》中,仲景用阴阳属性相反的证候进行对偶分析,来确定疾病的阴阳性质。如“病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也”(7条)。“发热恶寒”是指外邪侵犯人体,正气不衰,正邪交争,病情呈亢奋状态。如太阳病发热恶寒、少阳病往来寒热、阳明病但热不寒(初期暂有恶寒),故邪在三阳多为正盛邪实,以发热为特点。“无热恶寒”是病在三阴,正气不足。如太阴脾虚湿盛,少阴心肾阳虚,厥阴虚寒致厥,均不发热,而恶寒显著。因此,用寒热辨阴阳具有特征性。承第7条之意,论中131条进一步阐述了痞的成因及结胸的证治:发热恶寒者,发于阳也,而反下之,则表中阳邪入里,结于胸中为结胸;无热恶寒者,发于阴也,而反下之,表中之阴邪入里,结于心下为痞。即“病发于阳而反下之,热入因作结胸;病发于阴而反下之,因作痞。”

疾病既然是阴阳对立双方的力量失衡,则立法处方的目的旨在调和阴阳,使其阴平阳秘。《伤寒论》中的立法组方,也处处体现了协调阴阳的对偶统一观。如白虎、承气为治阳明热盛津伤之方,理中、四逆为治阴盛阳衰之剂。同时论中的每一方中又往往寓有阴阳二义,如桂枝汤中桂枝和白芍,桂枝辛温以助阳,芍药酸甘以养阴,互相资助而阴平阳秘,其病乃治。《伤寒论》中所用阴阳对偶统一的辩证法思想,由此可见一斑。

2、表里的对偶统一

表里的对偶统一指对表里定位相反的几个类似证进行比较鉴别。如“病人烦热,汗出则解,又如疟状,日晡所发热者,属阳明也。脉实者,宜下之;脉浮虚者,宜发汗。”(240条)。“脉实”说明病在里,阳明里实证已形成。“脉浮虚”说明在表,阳明中风表邪未解。如不比较鉴别,见发热恶寒便认为是表证而妄用汗法,见潮热皆认为里证而滥用攻法,以致误治变证从生。

但就表证而言,有偏于风寒的中风、伤寒,有偏于风热的温病。一个治疗风邪在经,太阳经气不利;另一个治疗寒邪在经,太阳经气不利。而就太阳经气不利来说,有桂枝加葛根汤证主治项背强,伴有汗出恶风寒,亦有葛根汤主治项背强,伴无汗出恶风寒。

又如附子汤证与真武汤证的比较。仲景用附子汤论治肾阳虚损,寒湿凝滞肌肤所致的身疼痛证,亦称阳虚身痛证。方中人参和附子同用,助元阳、益元气;合白术、茯苓燥湿,利湿,祛肌表寒湿邪气;以芍药缓急止痛。仲景以真武汤治疗少阴病阳虚水犯证,表现为“腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利……”。方中以辛热之附子,温经回阳以散寒水;辅以白术温运脾气,补土以制水;茯苓淡渗,协白术以利水;生姜辛温,配附子扶阳消阴以散水邪;芍药活血脉,利小便,且能制姜、附之辛燥,使之温经散寒而不伤阴;诸药合用,相辅相成,可谓有制之师。由上可知,两方均治肾阳虚,一个是阳虚外有寒湿,一个是阳虚里有寒水。故附子汤和真武汤实为一对表里对偶方。

3、虚实的对偶统一

虚实的对偶统一指对几个类似相对的证候进行比较,以别病之虚实。如“发汗病不解,反恶寒者,虚故也……”。“发汗后,恶寒者,虚故也;不恶寒,但热者,实也……”,此二条同有“发汗后”,但由于病人体质不同,致病机有虚实之分。汗后恶寒,多属少阴虚寒;不恶寒,但热者,多属阳明实热证。另外仲景在论治“腹满”时云:“腹满不减,减不足言,当下之,宜服大承气汤。”同时又曰:“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛,若下之,必胸下结硬”,“自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之。”即以对偶统一的手法论述了腹满的虚实证治。“本太阳病,医反下之,因而腹满时痛者,属太阴也,桂枝加芍药汤主之。”本太阳病,误用下法而致太阳表邪内陷太阴脾经,气血失和。气不利则满,血不和则痛,“因而腹满实痛者”,故用桂枝加芍药汤来疏通经脉,和里缓急;本证若往虚的方面发展,气血两虚,筋脉失养,而致腹中急痛,仲景以小建中汤健脾补虚,缓急止痛。太阴之邪若是外薄阳明,即太阴脾阳逐渐恢复,太阴湿浊不化,郁积过久,从阳明燥化而现大便干燥、腹痛,而且疼痛拒按,仲景称之为“大实痛”,以桂枝加大黄汤主之。小建中汤治太阴脾经的虚证,桂枝加大黄汤治太阴脾经的实证,这正是虚实的对偶统一。

柴胡桂枝干姜汤证主治“伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满,微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦者”。太阳之邪传入少阳,故胸胁满闷。由于误下之后,挫伤中焦,气机不畅,气化不利,三焦水道不畅则见小便不利;气不化津,津不上承,则见口渴。伤寒大家刘渡舟教授谓:“根据本方的药理作用和临床实践,用之治疗少阳病而兼太阴脾家虚寒的证候,确为对证之方。”而大柴胡汤主治“太阳病,过经十余日……呕不止,心下急,郁郁微烦者”,邪热不解,内并阳明,热壅于胃。胃气上逆而致“心下急”,即胃脘部或胀满之极、或疼痛之极、或拘急紧张之极而不可耐之谓,乃阳明胃热结聚之兆。由此可见,柴胡桂枝干姜汤治疗少阳病兼有脾家虚寒与大柴胡汤治疗少阳病而兼阳明胃家热实的证候相对偶,恰有寒热虚实对照鉴别之意。

4、寒热的对偶统一

在病机方面,如:“自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也,当温之……”。“下利,欲饮水者,以其有热故也……”。以“不渴”和“欲饮水”为辨证要点,鉴别寒热病证。前条太阴下利脾藏虚寒兼湿邪,故“自利不渴”,而373条和371条的“热利下重者”为前后补述热利证治,病位在肠,病机与肝有关,肝热迫肠,湿热熏蒸,损经脉,下脓血,渴欲饮水,属里热伤津之故。但“下利口渴”也有寒热虚实之别。如:“自利而渴者,属少阴也……”(282条)。病机为肾阳虚衰,火不生土,水谷不化,津液无以上承,故而口渴,又可以小便清白如水而辨之。又如对疾病的寒热真假鉴别时,“病人身大热,反欲近衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也。”此条通过病人喜恶之情和体表寒热的比较,以辨真假寒热,并从寒热真假疑似的辨析中以决生死。

在论治方面,大青龙汤见于《伤寒论》第38条、39条,是治疗“太阳中风,脉浮紧,发热,恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁”的主方。其39条“伤寒脉浮缓,身不痛但重,乍有轻时”则是治疗溢饮在表的变法。小青龙汤见于《伤寒论》第40条、41条,是治疗“伤寒表不解,心下有水气”的方剂,其主证为“咳而微喘,发热不渴”和“干呕,发热而咳”。两方均以青龙来命名。大青龙汤为外有表寒,里有郁热,即外有寒而里有火;小青龙汤是外有表寒,里有水饮,即外有寒而里有水;故大小青龙汤亦体现对偶统一观。另外张仲景在论治“邪热利”时,有寒利和热利之辨:葛根芩连汤主治“太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止,脉促者,表未解也;喘而汗出者”,此乃里热下利,兼有表证的二方皆治“协热利”,但有寒热虚实之异样,又是仲景对偶统一思想的明证。

《伤寒论》中,可发汗与不可汗,可下与不可下等篇,单从篇名而言,就体现了仲景的对偶统一观。《伤寒论》对偶统一的思维理念能够针对广泛的临床病证进行比较分析,是辨证论治的一种重要逻辑学方法,对提高临床辨证水平以及理解仲景汤方命名规律具有重要意义。

《伤寒论》 药物运用《伤寒论》中所用药物非常广泛,以《伤寒论》所用112方与93味药来看,有扶正祛邪免疫作用的人参、黄芪、白术、云苓、当归、甘草、大枣等药物的条文不下上百条。在其所载扶正祛邪药物中,多有增强免疫机能、调理脏腑、补养气血的作用。现举例如下:

人参:能鼓舞正气,增强机体免疫力而增强抗病能力。《本经》用人参的条文68条,如桂枝人参汤用于扶正祛邪,增强机体免疫力。

黄芪:可增强病毒诱生干扰素的能力,并能通过促进细胞体液免疫反应,增强吞噬功能。《本经》用黄芪条文11条,如黄芪桂枝汤,就是增强机体免疫力,扶正祛邪的方剂之一。

甘草:《伤寒论》用甘草69次。实验证明,甘草有抗变态反应作用,能延长移植组织的存活时间,对枯草杆菌“一淀粉酶免疫小鼠的抗体产生有抑制作用,甘草所含的LH作用于T细胞,有促进免疫作用。

大枣:《伤寒论》用大枣40次,也是在《本论》中出现频率较高的一种药物,药理研究其含大量AMP样物质,人口服时末梢血浆及白细胞内的CAMP含量均明显上升。免疫学认为,免疫反应与分子生物学中的CAMP和CGMP有关,故大枣对免疫功能有重要影响。

运用较广的其它药物如芍药、附子、桂枝、白术、茯苓、麦冬、猪苓等,均不同程度地显示了促进免疫,从而祛除邪气。

《伤寒论》 流传情况《伤寒论》虽是以伤寒证治为主,但书中所贯串的辨证论治精神以及方治中的六经大法,于各科临床均有指导意义。《伤寒论》刊行后流传极广,具有广泛的国内外影响。

自宋以后,

历代注释或从不同角度研究《伤寒论》的著作多不胜数(约有600种左右),其中古代著名的注本如:金代成无己《注解伤寒论》(也是最早的注本);明代方有执《伤寒论条辨》,张遂辰《张卿子伤寒论》;清代喻嘉言《尚论篇》,柯韵伯《伤寒论注》,汪琥《伤寒论辨证广注》,张志聪《伤寒论集注》,张锡驹《伤寒论直解》,周扬俊《伤寒论三注》,钱潢《伤寒溯源集》,魏荔彤《伤寒论本义》,尤在泾《伤寒贯珠集》,吴谦等《订正伤寒论注》,黄元御《伤寒悬解》,陈修园《伤寒论浅注》等。研究性著作如:宋代韩(101)和《伤寒微旨论》,庞安时《伤寒总病论》,朱肱《伤寒类证活人书》,许叔微《许叔微伤寒论著三种》,郭雍《伤寒补亡论》;金代成无己《伤寒明理论》,刘河间《伤寒直格》;明代陶华《伤寒六书》,戈维城《伤寒补天石》,许宏《金镜内台方议》;清代柯韵伯《伤寒论翼》,秦之桢《伤寒大白》,徐大椿《伤寒类方》,陈修园《伤寒医诀串解》、《长沙歌括》等。有关《伤寒论》的现代注、译本,亦不下数十种之多。如曹颖甫《伤寒发微》,陆渊雷《伤寒论今释》,余无言《伤寒论新义》,南京中医学院《伤寒论译释》,中医研究院《伤寒论语译》,刘渡舟等《伤寒挈要》等。国外译本和研究性著作,较著名的如:日本山田正珍《伤寒论集成》,丹波元简《伤寒论辑义》,丹波元坚《伤寒论述义》等。

《伤寒论》刊本很多,国内现存影印明代赵开美校刻本等及多种日刻本,1949年后多次出版影印本、排印本。

《伤寒论》 相关词条《传习录》《旧五代史》《九章算术》《春秋公羊传》《元和郡县图志》《后汉书》《四书集注》《天工开物》《春秋左氏传》《通鉴纪事本末》《南齐书》《白虎通义》《五经正义》《明夷待访录》《四库全书提要》《北齐书》《船山遗书》《新五代史》《伤寒杂病论》《读史方舆纪要》

《伤寒论》1、《中国大百科全书》 中国大百科全书出版社

2、《中国古代典籍一百种简介》 电子科技大学出版社

3、http://www.studa.net/yixue/080615/17021071-2.html

中医四大经典,指的是中医发展史上起到重要作用,具有里程碑意义的四部经典巨著,对古代乃至现代中医都有着巨大的指导作用与研究价值。关于四大经典的具体组成存在争议,目前国内的中医高等教育教材将《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《温病条辨》作为四大名著。 《黄帝内经》 又称《内经》。现分为《素问》、《灵枢》两书。托名 黄帝,真实作者不可考。成书年代说法不一,一说战国,一说秦汉间,一说西汉初期或中期。实非一时一人之作。 《伤寒论》 东汉末年张仲景撰于公元200年-205年。张仲景原著《伤寒杂病论》,在流传的过程中,经后人整理编纂将其中外感热病内容结集为《伤寒论》。 《金匮要略》 以论述内科杂病为主的奠基性中医临床经典著作,全称《金匮要略方论》,3卷。为东汉张仲景原撰《伤寒杂病论》的组成部分之一。原著散佚,其古传本之一名《金匮玉函要略方》, 《温病条辨》 温病学的重要代表著作之一,共六卷,系清·吴瑭撰,嘉庆三年(1798)完成,前后化了六年时间。刊行之后,为医家所重,乃致翻刊重印达五十余次之多,并有王孟英、叶霖等诸家评注本,或编为歌诀之普及本。 注:还有学者认为《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》是中医学四大名著。

评论